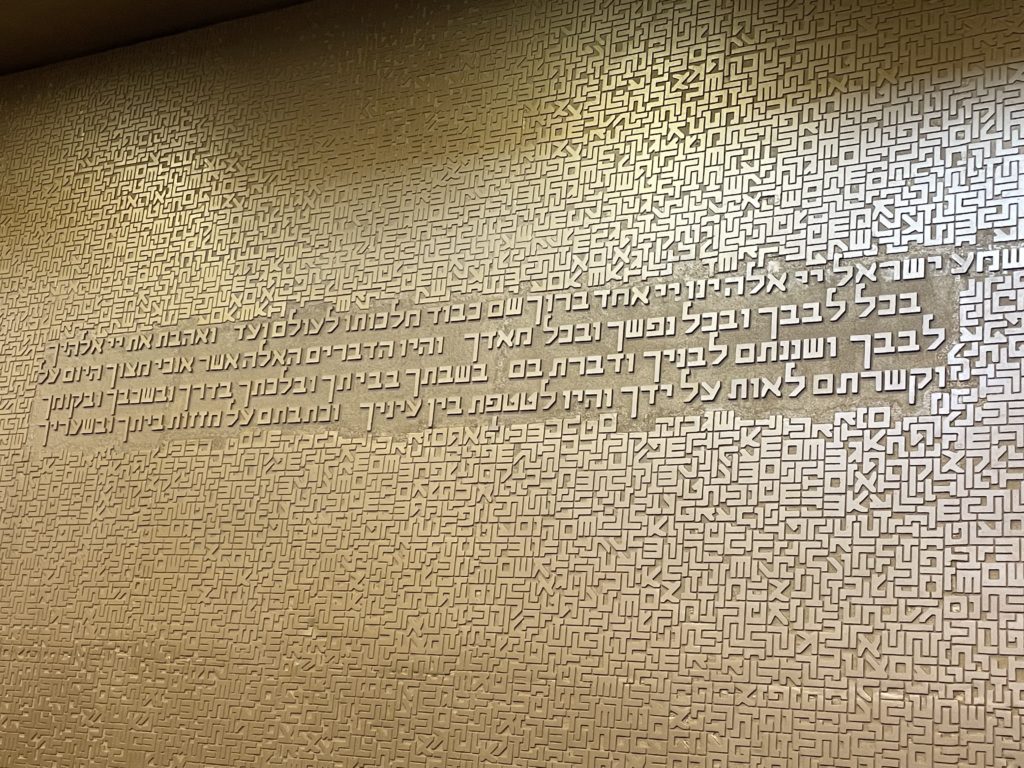

Zu der Zeit wirst du sagen:

Ich danke dir, Herr! Du bist zornig gewesen über mich.

Möge dein Zorn sich abkehren, dass du mich tröstest.

Siehe, Gott ist mein Heil,

ich bin sicher und fürchte mich nicht;

denn Gott der Herr ist meine Stärke und mein Psalm

und ist mein Heil.

Ihr werdet mit Freuden Wasser schöpfen

aus den Brunnen des Heils.

Und ihr werdet sagen zu der Zeit:

Danket dem Herrn,

rufet an seinen Namen!

Machet kund unter den Völkern sein Tun,

verkündiget, wie sein Name so hoch ist!

Lobsinget dem Herrn, denn er hat sich herrlich bewiesen.

Solches sei kund in allen Landen!

Jauchze und rühme, die du wohnst auf Zion;

denn der Heilige Israels ist groß bei dir!

(Buch des Propheten Jesaja 12)

Das Danklied, das wir gerade gesungen haben („Nun danket alle Gott“ EG 321) und das durchaus als Echo auf Danklieder der Bibel nachklingt, war für viele Generationen evangelischer Christen berühmt als der „Choral von Leuthen“. Was haben sie damit gemeint?

Am Abend nach der Schlacht von Leuthen, am 5. Dezember 1757, sollen die 25.000 preußische Soldaten spontan dieses Lied angestimmt haben – als Lob und Dank für einen unwahrscheinlichen Sieg, den sie unter König Friedrich dem II. – dem Großen – gegen eine österreichische Übermacht errungen hatten. Von diesem Ereignis aus ist das zuvor schon überaus populäre Kirchenlied – die 25.000 werden keine Liedblätter gehabt haben und konnten es trotzdem mitsingen – zu einer nationalen Hymne des weitgehend evangelischen Preußen geworden, wobei weder der Wortlaut selbst, noch die Melodie konfessionell evangelisch und schon gar nicht preußisch militärisch gefärbt sind, wie wir uns eben im Gesang überzeugen konnten. Man muss diese Wirkungsgeschichte nicht mitsingen, meine ich, aber ganz ausblenden kann man sie doch auch nicht.

In Kriegszeiten, in denen wir leben, lässt sich der Umgang vergangener Generationen mit Krieg und Frieden noch viel weniger ausblenden. Meine Generation hatte sich daran gewöhnt, dass Krieg ein Ereignis der fernen Vergangenheit oder ferner Länder wäre, jedenfalls nichts, was uns nahekommen oder direkt angehen könnte. (Obwohl die Redeweise von der Friedenszeit nach dem 2. Weltkrieg nie gestimmt hat.)

Nun aber haben wir eine Außenministerin, die vor Kriegsmüdigkeit warnt. Kein Tag vergeht, an dem nicht über Waffenlieferungen und taktische Finessen berichtet wird. Nicht der Abbruch von Kampfhandlungen sondern nur der Sieg soll den Krieg beenden. Noch die schlimmsten Schäden erscheinen nicht als Grund, den Krieg zu beenden, sondern als Grund, den Krieg fortzusetzen. Wir waren doch – so lange ist das nicht her – darin übereingekommen, dass Krieg nicht – und noch nicht einmal für den Sieger – zu gewinnen wäre angesichts seiner Verluste und Zerstörungen, und auf einmal macht sich der verdächtig, der einen Frieden ohne Sieg dem Krieg vorzieht. Dass wir Krieg wieder für ein Mittel halten, Frieden herzustellen, muss uns bedrücken. Mich bedrückt es.

Und deshalb – weil die Zeiten so sind – erreicht mich auch der Trost unseres biblischen Danklieds nicht mit seiner ganzen Kraft; wie ihn vielleicht auch seine ersten Hörer nicht mit ganzer Kraft traf. Denn auch sie konnten noch nicht – mit den Worten unseres Liedes gesprochen – die Fülle des Heils ausschöpfen; ihre Brunnen waren versiegt oder vergiftet, sie lebten in Zeiten des Zorns und Gottes Herrlichkeit war alles andere als bewiesen. Das Volk Gottes lebte zu Lebzeiten des Propheten im Exil oder unterdrückt im eigenen Land. Stadt und Tempel waren zerstört, das Land verwüstet. Fremde Herren bestimmten das geringe Leben im Land.

Der Dank unseres Danklieds nimmt also etwas vorweg, das noch nicht zu erleben war, das noch nicht real war, das noch in der Zukunft lag: Zu der Zeit wirst du sagen; Und ihr werdet sagen zu der Zeit – meint eine Zeit, die noch kommt, die noch aussteht; eine Zeit nach Unterdrückung und Krieg; eine Zeit nach Zerstörung und Gewalt. Wenn das alles geschehen und vergangen ist, dann ist die Zeit dieses Lobs und dieses Danks.

Zu den besonderen Gaben des Propheten gehören zum einen das Verstehen und Ansagen der Zeit; Zu der Zeit – also noch nicht jetzt! – wirst du sagen, sagt der Prophet;

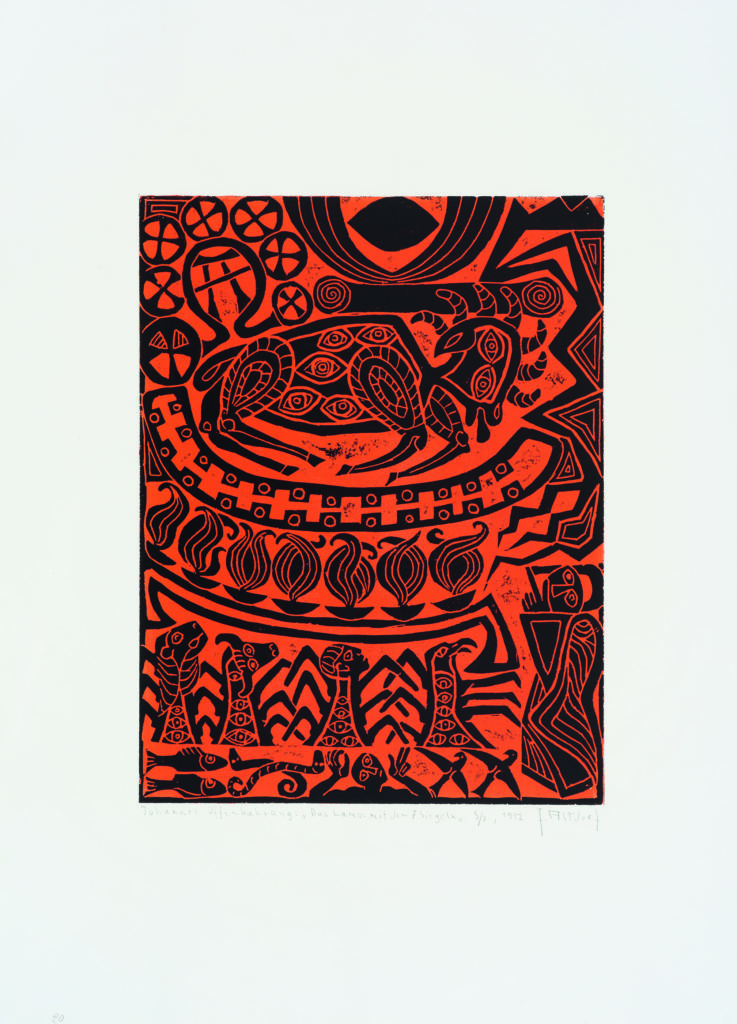

und zu seinen Gaben gehören zum anderen die „Imaginationen des Friedens“ wie es Professor Scherle vor kurzem hier in der Thomasgemeinde genannt hat. Der Prophet kann sich vorstellen, wie es nach dieser bösen Zeit zu dieser anderen Zeit aussieht. Er blickt durch das Grauen des Krieges hindurch auf das zukünftige Heil durch Frieden. Er malt sich das aus und er malt es uns aus. Gerade im Buch des Propheten Jesaja finden sich kühne Bilder des Friedens:

- Die gemeinsame Wallfahrt der Völker zum Zion

- Gefüllte Brunnen; also die sichere Versorgung mit Wasser im von Dürre bedrohten Land

- Der Garten, in dem wir unter Wein und Feigen sitzen werden

- Das Umschmieden der Schwerter zu Pflugscharen

- Friede unter den Tieren als Spiegel und Metapher des Friedens unter den Menschen: „Da wird der Wolf beim Lamm wohnen und die Panther beim Böcklein lagern. Kalb und Löwe werden miteinander grasen, und ein kleiner Knabe wird sie leiten. Kuh und Bärin werden zusammen weiden, ihre Jungen beieinander liegen, und der Löwe wird Stroh fressen wie das Rind.“ – wie es ein paar Verse vor unserer Stelle heißt.

Die prophetische Überzeugung hält Frieden für möglich; Wandel durch Annäherung selbst von Carnivoren und Vegetariern; Leben ohne Gewalt und Waffen.

Dieser prophetische Überschwang soll sich zumindest im Lied auf die Gemeinde, auf die Sänger von Dank und Lob übertragen. Singend nehmen sie vorweg, was noch nicht sichtbar, noch nicht wirklich ist – aber vom Propheten für möglich gehalten wird.

Auch unser Kirchenlied „Nun danket alle Gott“ erscheint erstmals 1636, mitten im Dreißigjährigen Krieg, ein Frieden war da noch nicht in Sicht; zwölf unvorstellbar lange Jahre sollte die Verwüstung des Landes vor allem durch fremde Mächte da noch weiter betrieben werden, bis zur Erschöpfung und darüber hinaus. Erst allgemeine Kriegsmüdigkeit führte zum Frieden, der noch lange bloße Abwesenheit des Krieges und doch und deshalb schon willkommen war.

Wenn wir Gott danken und loben, haben wir allen Grund dazu, sichtbaren und spürbaren Grund; aber nicht allein und nicht vor allem deshalb sollen heute unser Dank, unser Lob erklingen; sondern um dieser Zeit willen, die Gott herbeiführen wird, wenn alle Furcht und aller Zorn vergangen sind:

Und ihr werdet sagen zu der Zeit:

Danket dem Herrn,

rufet an seinen Namen!

Amen.