Denn das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und dringt durch, bis es scheidet Seele und Geist, auch Mark und Bein, und ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Und kein Geschöpf ist vor ihm verborgen, sondern es ist alles bloß und aufgedeckt vor den Augen dessen, dem wir Rechenschaft geben müssen. (Hebräer 4,12-13)

Als ob sich das Wort vom „Wort als Schwert“ nicht von selbst verstünde, verweist die Lutherbibel zur Erklärung unserer Verse auf eine Bibelstelle im Buch der Richter im Alten Testament, in der der Richter und Retter Ehud dem – wie die Bibel schreibt – „sehr fetten“ Moabiterkönig Eglon ein Wort von Gott überbringt und dann linkshändig seinen Dolch in dessen mächtigen Bauch stößt: „Und Ehud sprach: Ich habe ein Wort von Gott an dich. Da stand er auf von seinem Thron. Ehud aber streckte seine linke Hand aus und nahm den Dolch von seiner rechten Hüfte und stieß ihm den in den Bauch, dass nach der Schneide noch der Griff hineinfuhr und das Fett die Schneide umschloss; denn er zog den Dolch nicht aus seinem Bauch.“ (Richter 3,20-22)

Diesen irritierenden Bezug auf diese drastische Begebenheit müsste man hier an unserer Stelle im Hebräerbrief eigentlich nicht bringen, da unser Autor an die Hebräer wohl kaum an den dicken König Eglon und den linkshändigen Richter Ehud gedacht hat, als er vom Wort Gottes als zweischneidigem Schwert sprach. Angebracht wäre für diesen Verweis schon eher eine sogenannte Triggerwarnung: Achtung, dieser Text enthält diskriminierende und gewalttätige Aussagen und Szenen, die Menschen verstören könnten. So wünscht sich das bekanntlich die „Schneeflöckchen“- Generation bei Inhalten in Büchern, Filmen oder Vorträgen, die Gewalt oder Diskriminierung enthalten: ein dicker, was sage ich: ein als sehr fett bezeichneter König wird brutal gemeuchelt und das auch noch aus womöglich rassistischen Gründen, oh Graus! Wenn schon vor „Dem dicken König Kalle Wirsch“ im Kinderbuch gewarnt werden muss.

Im Sinne solcher zartbeseiteter Schneeflöckchen – oder „snowflakes“, denn natürlich kommt sowohl das Phänomen als auch sein Name aus den Vereinigten Staaten zu uns herüber – müsste dann allerdings die ganze Bibel mit einer sehr, sehr großen Triggerwarnung versehen werden, da sie von Bruder- über Massenmord, von ethnischer Säuberung bis zu göttlich gefordertem Völkermord, von Darstellung sexueller Gewalt bis zur minutiös geschilderten Qual des Gottessohnes wenig auslässt. Andererseits bringe ich natürlich solche Scheußlichkeiten nicht dadurch aus der Welt, in dem ich meine Augen und Ohren vor ihnen verschließe. Man könnte eher umgekehrt von einer Wertsteigerung der Bibel durch ihren schonungslosen und alle Schneeflöckchen überfordernden Realismus sprechen: Sie spricht von der Welt, wie sie ist, aber wie sie nach Gottes Willen und Wirken nicht bleiben soll und nicht bleibt; darin liegt ihr Wert, und zwar gerade weil sie uns bisweilen wehtut.

Franz Kafka schreibt in einem Brief nicht über die Bibel, aber er meint etwas sehr Ähnliches:

“Ich glaube, man sollte überhaupt nur solche Bücher lesen, die einen beißen und stechen. Wenn das Buch, das wir lesen, uns nicht mit einem Faustschlag auf den Schädel weckt, wozu lesen wir dann das Buch? Damit es uns glücklich macht, wie Du schreibst? Mein Gott, glücklich wären wir eben auch, wenn wir keine Bücher hätten, und solche Bücher, die uns glücklich machen, könnten wir zur Not selber schreiben. Wir brauchen aber die Bücher, die auf uns wirken wie ein Unglück, das uns sehr schmerzt, wie der Tod eines, den wir lieber hatten als uns, wie wenn wir in Wälder vorstoßen würden, von allen Menschen weg, wie ein Selbstmord, ein Buch muß die Axt sein für das gefrorene Meer in uns.” (Franz Kafka in einem Brief am 27. Januar 1904)

Das Buch wie eine Axt und das Wort wie ein Schwert – fordernd und richtend, nur dann besteht eine Chance, dass nicht alles so bleibt wie es ist. Und genau so sind und genau das wollen die Bücher und Worte der Bibel; allerdings nicht alle Bücher in der gleichen Weise und nicht von allen ihren Autoren. Während die Propheten und in ihrer Nachfolge die Apostel wie Paulus das Wort Gottes – ganz im Sinne unseres Predigtwortes – vielfach als richterliches Schwert führen, um nämlich unhaltbare, gottlose Missstände zu benennen und zu kritisieren; selbst Jesus kann so sprechen, wenn er spricht: „Ich bin nicht gekommen den Frieden zu bringen sondern das Schwert“; während hier also die Schwerthaftigkeit des Wortes zur Geltung gebracht wird, wird es viel öfter doch ganz anders, geradezu gegenteilig gebraucht, als liebevolles, tröstendes, heilendes Wort, als Vokabel einer Sprache von Liebenden.

Selbst solche Sprache der Liebenden kann ja zum Schwert werden, in toxischen Beziehungen zumal, in denen dann auch jedes Wort, selbst das lieb-klingende Wort zum verletzenden Schwerthieb wird. Aber das ist natürlich nicht gemeint; sondern das Gegenteil ist gemeint, die liebevolle Verwendung von Sprache die nicht verletzt und nicht verletzen will; keinem Schwertstreich oder Axthieb gleicht, sondern einer zärtlichen Berührung oder einem sanften Streicheln; kein Angriff, auch kein Übergriff – sondern zartes Tasten im gegenseitigen Einverständnis.

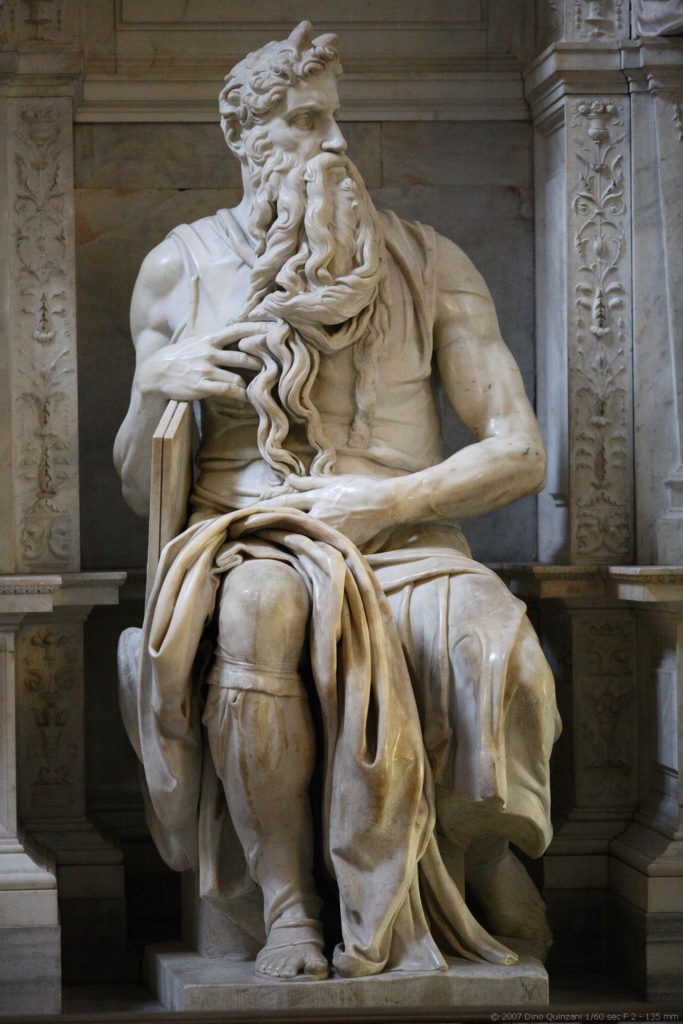

Ausgerechnet der Apostel Paulus, den die Tradition mit dem Schwert verbindet und mit ihm darstellt und dem ja auch traditionell unser Hebräerbrief zugerechnet wurde, ausgerechnet also der schwerttragende und das Wort Gottes als Schwert bezeichnende Paulus also, hat uns unvergleichliche Worte der Liebe geschrieben, sein Hohes Lied der Liebe in seinem Brief an die Korinther, der freilich insgesamt und im Ganzen alles andere als ein Liebesbrief ist, hier aber schon:

„Die Liebe ist langmütig und freundlich, die Liebe eifert nicht, die Liebe treibt nicht Mutwillen, sie bläht sich nicht auf, sie verhält sich nicht ungehörig, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu, sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit; sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles.“ (1. Korinther 13,4-7)

Die hier gemeinte – agapische oder gottförmige – Liebe als Selbstlosigkeit – „sie sucht nicht das Ihre“ – mit dem ausdrücklichen Schicklichkeitshinweis – „sie verhält sich nicht ungehörig“ – schützt die Liebe und bewahrt die Liebenden vor Grenzüberschreitung, die die Liebe zwar einerseits immer ist – sie überschreitet ja mich zu dir hin, und dich zu mir hin; aber sie darf unsere Grenzen eben nicht verletzen: „die Liebe eifert nicht, die Liebe treibt nicht Mutwillen“.

Denn das Wort als Schwert und das Wort als Liebkosung, beides, zielt auf unser Innerstes, auf mein innerstes intimstes Selbst, das ich selbst gar nicht erreiche, über das ich nicht verfüge, zu dem nur der Liebende vordringt, und letztlich nur Gott vordringt (was aber nach dem Wort der Bibel kein Unterschied und schon gar kein Gegensatz sein muss); Gott kommt mir in seinem Wort näher als ich mir selbst nahe zu sein vermag („interior intimo meo“, wie Augustinus sagte).

Das richtende und das liebende Wort Gottes dringt in unser Herz ein, indem es unsere Gedanken und Sinne richtet – und aufrichtet, wie Gott seinem Volk nach Gericht und Unheil wieder Heil verheißt und ihm seine Liebe erklärt; Gott spricht: „Ich habe dich je und geliebt, darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Güte. Ich will dich wiederum bauen, dass du gebaut sein sollst, du Jungfrau Israel; du sollst dich wieder schmücken und mit Pauken anziehen im fröhlichen Tanz. Du sollst wiederum Weinberge pflanzen an den Bergen Samarias; pflanzen wird man sie und ihre Früchte genießen.“ (Jeremia 31,3-5)

Mir tut es jedenfalls gut, dass Gottes Wort nicht vor allem Axt und Schwert ist, das mich haut und sticht, das auch; aber zuerst und zuletzt das Wort, das mich erschaffen hat samt allen Kreaturen und mich in Liebe erhält, mich aufbaut und gelegentlich – bei aller Leibesfülle – sogar tanzen lässt.