„Nacktheit als Freiheit“

Und Gott der HERR nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, dass er ihn bebaute und bewahrte. Und Gott der HERR gebot dem Menschen und sprach: Du darfst essen von allen Bäumen im Garten, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen; denn an dem Tage, da du von ihm isst, musst du des Todes sterben. (1. Mose 2,15-17)

Und die Schlange war listiger als alle Tiere auf dem Felde, die Gott der HERR gemacht hatte, und sprach zu der Frau: Ja, sollte Gott gesagt haben: Ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im Garten? Da sprach die Frau zu der Schlange: Wir essen von den Früchten der Bäume im Garten; aber von den Früchten des Baumes mitten im Garten hat Gott gesagt: Esset nicht davon, rühret sie auch nicht an, dass ihr nicht sterbet! Da sprach die Schlange zur Frau: Ihr werdet keineswegs des Todes sterben, sondern Gott weiß: an dem Tage, da ihr davon esst, werden eure Augen aufgetan, und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen wäre und verlockend, weil er klug machte. Und sie nahm von seiner Frucht und aß und gab ihrem Mann, der bei ihr war, auch davon und er aß. Da wurden ihnen beiden die Augen aufgetan und sie wurden gewahr, dass sie nackt waren, und flochten Feigenblätter zusammen und machten sich Schurze. (1. Mose 3, 1-7)

Zur neuen Theatersaison werden wir Wiesbadener – also ein paar Dutzend von uns – per öffentlicher Ausschreibung zur Teilnahme an einer Performance der österreichischen Künstlerin Doris Uhlich eingeladen; der Performance „Habitat“, die auch schon an anderen Orten zwischen Trondheim in Norwegen und Marseille in Südfrankreich stattgefunden hat, und zu der es heißt: „Habitat ist eine Utopie. Eine schamlose, aber auch schambefreite Hymne auf den nackten Körper jenseits von kulturellen Einschreibungen und gängigen Schönheitsidealen. Der Körper wird nicht zum Fetisch, zum Objekt, degradiert und Fleischlichkeit nicht metaphorisch oder poetisch ideologisiert, sondern materiell aufgefasst und dabei mit seiner ganzen Masse und Wucht, aber auch seiner Fragilität gezeigt.“ (dorisuhlich.at)

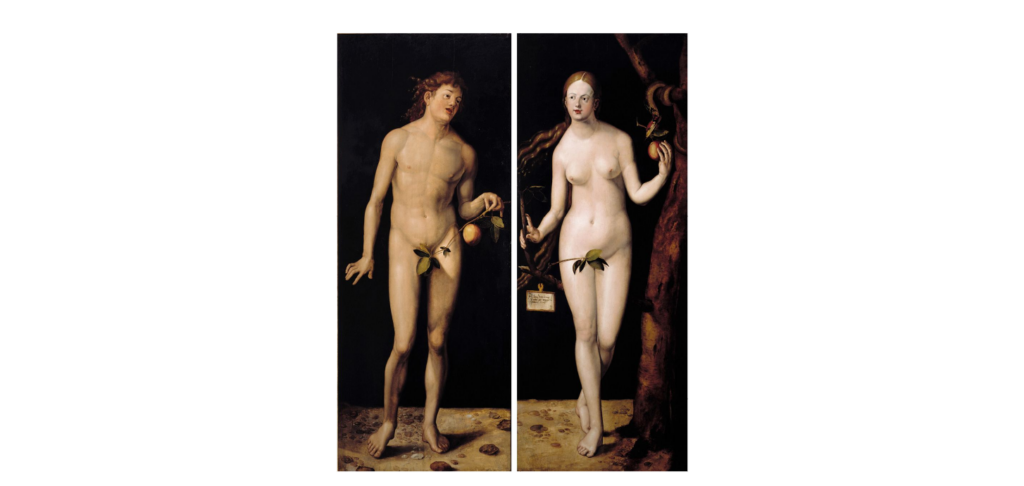

Mir scheint es auch in dieser Perfomance um Darstellung und Spiel mit dem nackten Menschen – also um Nacktheit als Freiheit – zu gehen im Kontext des Paradieses, das auch als Utopie gedacht war; ganz anders und ganz genauso wie in unserem Bild, unseren Bildern von Albrecht Dürer aus dem Jahr 1507.

(Allerdings sehen wir Dürers Bild hier „nur“ in einer exzellenten, sehr frühen Kopie, möglicherweise einer Werkstattkopie, die heute für uns gut erreichbar im Mainzer Landesmuseum hängt, als Teil der berühmten „Napoleonischen Schenkung“, die eine ganze Reihe zusammengeraubter Bilder unter anderem nach Mainz geführt hat. Das Original hingegen befindet sich im Prado in Madrid, ist also für uns um einiges aufwendiger zu besuchen, aber ebenfalls ein Stück Raubkunst, das in den Wirren der Kriege, hier des Dreißigjährigen Krieges nach Schweden entführt und von dort durch die zum Katholizismus konvertierte Königstochter Christina dem König von Spanien geschenkt worden war.)

Der Künstler feiert die menschlichen Körper, wie er sie sieht und wie er sie auf seinen Reisen in Italien zu sehen gelernt hat. Bis in die Körperhaltung und die Stellung der Füße hinein spiegeln seine Bilder das Schönheitsideal der Antike, das in der Renaissance wiederentdeckt und wiedererweckt wurde und in dem wir bis heute klassische Schönheit erkennen. Es ist damit mehr als nur ein „gängiges Schönheitsideal“ und Ergebnis „kultureller Einschreibung“ sondern über Zeiten und Räume hinwegweisender und wiedererkennbarer Inbegriff der Schönheit – wie auch Inbegriff der Freiheit, sie zu zeigen und darzustellen. Wenn es das Paradies gibt, so lässt sich vorstellen, dann sehen die Menschen dort aus wie dieser Adam und diese Eva des Malers Dürer.

Sicherlich um unsere Aufmerksamkeit auf die beiden zu konzentrieren präsentiert er die beiden vor schwarzem Hintergrund und mit nur wenigen Requisiten: dem Baum und seinen grazil wachsenden Ästlein, die das Allernötigste bedecken; außerdem dem Apfel, der Schlange. Damit ist die ganze Geschichte erzählt – oder lässt sie uns im Kopf und in Gedanken nacherzählen. Man kann glauben, dass sie sich hier noch gerade im paradiesischen Urzustand befinden: schamlos und frei. Und sie waren beide nackt, der Mensch und seine Frau, und schämten sich nicht.

Das wird sich ändern – und wir können sie uns vorstellen, wie sie nach dem Biss in den Apfel in das Dunkel der Geschichte hinein verschwinden und uns die Mühen des Daseins vererben. Nur die?

Einen Schritt weiter – ihr Schicksal hat sich schon beinahe gewendet – erleben wir Adam und Eva auf der Federzeichnung aus dem Jahr 1510, ein paar Jahre später. Je zarter hier die zeichnerische Ausführung, umso muskulöser, fleischlicher die nun auch für uns Betrachter gänzlich unbekleideten Körper. Bein- und Fußhaltung bleiben klassisch orientiert, aber Oberkörper und vor allem die Haltung seines rechten und ihres linken Armes signalisieren zärtliche Zugewandtheit und intime Nähe des Menschenpaares, das wir uns weniger als erstes, sondern als exemplarisches Paar zu denken haben. Da wurden ihnen beiden die Augen aufgetan und sie wurden gewahr, dass sie nackt waren.

Wir müssen uns nicht denken – und der Zeichner lässt uns das bestimmt nicht denken – dass das gegenseitige Erkennen ausschließlich Gefühle der Scham und der Schuld produziert hat – und sie flochten Feigenblätter zusammen und machten sich Schurze. Vielmehr begründet die Intimität von Mann und Frau – die Bibel kennt keine andere als die binäre biologische Ordnung – die menschliche Geschichte von Anfang an. Deshalb wird sie unmittelbar als schützenswert erkannt. Die Freiheit der Nacktheit erfordert ihren Schutz.

Und gerade darin – im Umgang des Menschen mit seiner Nacktheit im Unterschied zu allen anderen Lebewesen, die offensichtlich nichts dabei finden, nackt zu sein – vollzieht der Mensch eine Freiheit höherer Ordnung.

In seiner Auslegung der Paradiesgeschichte und unserer Stelle formuliert der philosophische Jubilar dieses Jahres: „Der Mensch entdeckte in sich ein Vermögen, sich selbst eine Lebensweise auszuwählen.“ (Immanuel Kant, Muthmasslicher Anfang der Menschengeschichte, 1786) Das soll für uns heißen, dass die paradiesische Entdeckung der gegenseitigen Nacktheit – Huch, ich bin ja nackt und du auch – nicht nur zu deren Bekleidung geführt hat, sondern überhaupt zur Ausübung von der unser Menschensein begründenden Freiheit „sich selbst eine Lebensweise auszuwählen“.

Nacktheit lässt sich als Freiheit erleben – Bekleidung aber auch. Und gerade das zeichnet „die ersten Freigelassenen der Schöpfung“ (Herder) aus, dass sie, dass wir selbst entscheiden, wann und wo uns Freiheit als Nacktheit erscheint. Im Museum jedenfalls. Ob das im Theater so ist, sei dahingestellt. In der Kirche eher nicht.